2025/07/02

Tagebuch 1974, Teil 82: Lampang (Thailand)

von Dr. Christian G. Pätzold

"Helping Thailand grow"

und der Bundesrepublik Deutschland.

Aus der "Bangkok Post" vom 10. Februar 1974.

DED: 39 Volunteers in Thailand.

30. Januar 1974, Lampang, Mittwoch

Heute haben wir die "Universal Fruit Company" in Lampang besucht, die Konserven aller Sorten herstellte und zu 90 Prozent exportierte. Es arbeiteten zirka 400 Arbeiterinnen, meist jüngere Mädchen, in einer modernen Fabrikhalle mit Berieselungsmusik. Gerade wurden Champignons gewaschen und verpackt, die auf dem Firmengelände gezüchtet wurden. Die Champignonzucht sollte die einzige Anlage in Thailand sein und deswegen top secret. Die Mädchen in der Konservenfabrik verdienten 8 Baht (1,10 DM) pro Tag.

Abends waren wir bei einem amerikanischen Peace Corpsler aus Loveland/Colorado zum Essen eingeladen, der Englisch unterrichtete. Er hatte einen thailändischen Freund, einen ehemaligen Boxer, mit dem er in die USA zurückfahren wollte. Wir haben über die Afroamerikaner gesprochen, da ich gerade Eldridge Cleavers Buch "Soul on Ice" gelesen hatte, eine Autobiografie und gleichzeitig ein berühmter Basistext des Black Power Movement in den USA.

31. Januar 1974, Lampang, Donnerstag

Tagsüber haben wir im Haus gelesen. Abends sind wir zu einem Burmesischen Tempel gegangen, wo uns die Mönche aus Burma, teils Neuzugänge, ihr Wat zeigen wollten. Die burmesischen Mönche hatten bessere Englischkenntnisse als die thailändischen Mönche. Ein alter Mönch, wahrscheinlich der Oberbonze, mit Hörgerät und Brille und mit ganz dicken und langen Ohrläppchen, sprach ganz britisches Englisch. Er sagte, unter der Herrschaft der Engländer sei es in Burma noch gut gewesen, aber jetzt gehe alles abwärts: "They have a new Government, they call it social." Social war ihm ein Horror. Einer amerikanischen Touristin hat er die Wandmalereien gezeigt, auf denen auch ein altertümliches Auto abgebildet war. Ein anderer Mönch sammelte Geld von den Touristen. Er wollte wissen, wie viel 1.000 Lire wert waren. Leider mussten wir ihm sagen, dass sein italienischer Geldschein nicht so viel wert war (1.000 Lire entsprachen 4 DM).

1. Februar 1974, Lampang - Chiang Mai, Freitag

Vormittags sind wir mit dem Taxi für 20 Baht (3 DM) nach Chiang Mai gefahren. Im Muong Thong Guest House sind wir für 30 Baht (4,50 DM) für die Übernachtung abgestiegen. Zuerst haben wir uns die Choleraspritze abgeholt, aber der Mann zum Unterschreiben im Impfpass war nicht da, so dass wir noch mal wiederkommen mussten. Danach waren wir im Burmesischen Konsulat, wo wir ein Visum für Burma beantragt und bekommen haben, da wir überlegt hatten, vielleicht noch Burma zu besuchen (was sich dann aber nicht realisiert hat). Der Konsulatsbeamte war sehr gesprächig und wir haben uns über Gott und die Energiekrise, Transportprobleme und die Gerechtigkeit auf Erden unterhalten. Er meinte, man solle die Menschen in Atome verwandeln und als Wellen zum Empfänger schicken, wo sie zurückverwandelt würden. Der burmesische Konsulatsbeamte kannte sich offensichtlich mit Science Fiction aus.

Wir waren noch in einem Shop mit lokalen Kunstgegenständen, Holzfiguren mit Blattgold, Quarzschnitzereien, Silberplatten und Silberbecher.

© Dr. Christian G. Pätzold, Juli 2025.

Zum Anfang

2025/06/30

Zum Anfang

2025/06/26

Reinhild Paarmann

Nachwort zur China-Reise 1994

Als wir im Herbst 1994 China vom Norden bis Süden bereisten, war die Reform- und Öffnungspolitik Deng Xiaopings gerade zwei Jahre her. Einen Eindruck bekamen wir davon, als wir die besondere Wirtschaftszone Zhuhai am Südchinesischen Meer, das waren die kapitalistisch orientierten Reformgebiete, besuchten, ein riesiges Areal von Bürohochhäuser-Firmen. Dominierten auf den Straßen von Xian im Norden noch Massen von Fahrrädern auf den Straßen, so schien hier die Welt so kapitalistisch wie bei uns. Damit begann der rasante wirtschaftliche Aufstieg Chinas vom armen Bauernstaat zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht hinter den USA innerhalb von 30 Jahren und zu einem mächtigen Spieler auf der Weltbühne. Maos Kommunismus wurde aufgegeben und ein westlich orientiertes Marktwirtschaftssystem eingeführt, was soziale und wirtschaftliche Ungleichheit zur Folge hatte. Eine wirtschaftliche Elite mit enormem Reichtum entstand. Chinesische Waren sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aus der Werkbank der Welt ist inzwischen ein Hightech-Land geworden.

Wir haben diese Entwicklung seitdem interessiert verfolgt und unternahmen noch später zwei Tibet-Reisen, zuletzt 2018. Lhasa erschien uns wie eine westliche Sightseeing-Metropole. Eine Eisenbahnlinie verbindet heute Peking mit Lhasa.

An der Freien Universität Berlin nahmen wir u. a. am Seminar "Von der Großen Mauer zum Pekinger Kaiserhof" teil, das ein chinesischer Gastdozent abhielt. Ein anderes Seminar über: "Die Rezeption chinesischer Philosophie in Europa" und "Als Christus Konfuzius und Buddha traf". Dabei erfuhren wir, dass die regierende KP Chinas zunehmend die Lehre des Konfuzius, die die Stellung des Einzelnen zum Staat mit Pflichten zu Gehorsam und moralischem Handeln in Verbindung bringt, vor der nicht mehr zeitgemäßen marxistisch-kommunistischen Doktrin bevorzugt.

Insgesamt erlebten wir auch im universitären Bereich unserer Gasthörerschaft die Öffnung Chinas im wissenschaftlichen Austausch. So gibt es auch das Konfuzius-Institut bei der FU. Viele chinesische Student/innen sind an der FU. Chinesische Autor/innen haben bei uns erfolgreich eine große Leserschaft, wie z.B. Can Xue, Ma Yuan, Mo Yan.

Die VR China ist zum großen Rivalen der USA in der Geopolitik aufgestiegen. Die Politik von Staatspräsident Xi Jin ping hat die nationale Größe und die Interessen Chinas im Mittelpunkt. Es geht um Einflusssphären, Bodenschätze, Ressourcen, geostrategische Vorteile, ein Beispiel das Projekt "Neue Seidenstraße". Von der weiteren strategischen, geopolitischen Konstellation wird es abhängen, ob die beiden Rivalen in der Zukunft friedlich auskommen.

© Reinhild Paarmann, Juni 2025.

Zum Anfang

2025/06/22

Reinhild Paarmann

Reisebericht China 1994, Teil 6

Im Flugzeug erhalte ich gesalzene Pflaumen. Ich koste und spucke sie gleich aus.

Unsere Reisegruppe landet in Kanton. Wir besuchen den Ahnentempel der Familie Chen. Mein Mann wird so aufgeregt, wie an der Chinesischen Mauer. Hier hat er schon mal gelebt. Ich möchte mich am liebsten ausruhen, aber er hat den unstillbaren Drang, durch die Gegend zu ziehen. So überwinde ich mich.

Ein Mann schläft auf einer Zeitung auf der Straße. Eine Schweinehälfte wird auf einem Motorrad transportiert.

In einem Tempel steht eine Teekanne mit einem Ast-Henkel und der Tülle aus Holz. Ein Fischernetz aus Elfenbein geschnitzt hängt da. Ein Buch aus dem gleichen Material. Andere Bücher aus Kamelknochen.

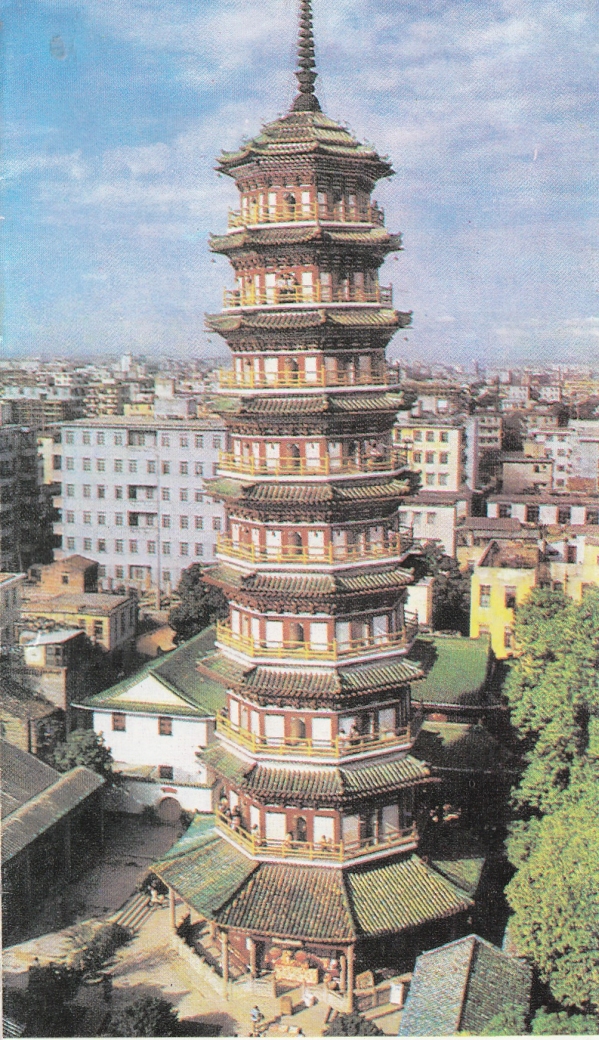

Der Liurong-Tempel mit der Blumenpagode ist ein buddhistisches Heiligtum von 9 Stockwerken, das dem Zen-Buddhismus nahe steht. Blinde spielen Musikinstrumente. Große Banyan-Bäume. Ein Mann verbrennt in einem Metalleimer Räucherwerk. Die Säulen des Tempels sind rot. Wir steigen auf die Pagode, denn das soll ein besseres Leben bewirken. Mein Mann hat "seinen" Ort gefunden. Zum Andenken nimmt er eine ockerfarbene, glasierte alte Scherbe vom Boden auf und nimmt sie mit.

Wir gehen aus dem Tempel. An einem Bahnübergang sehe ich eine blaue Ampel. Was diese Farbe wohl zu bedeuten hat? Ich habe in China gelernt, dass hier fast nichts zufällig ist. Ein Glück, dass ich an diesem Ort nicht Auto fahren muss. Der Verkehr kommt mir chaotisch vor.

"1000-Buddha-Pagode": Ahnentafeln mit Fotos. Die rote Farbe am Bild bedeutet, dass der Abgelichtete im nächsten Leben Beamter werden soll. Eine gelbe Tafel mit roter Farbe heißt, dass der Ehepartner schon längst gestorben ist. Unter den Bildern wird geopfert. Gläubige holen dafür Geschirr unter einem Vorhang hervor.

Kinder sammeln auf der Straße für Kinder, die auf dem Land leben und aus finanziellen Gründen nicht zur Schule gehen können.

Wir besuchen den Tiermarkt. Gezüchtete Hunde sitzen in Käfigen neben Katzen. Tote, gerollte Schlangen sehen aus wie Lakritze. Tote Fledermäuse kann man kaufen, lebende Tausendfüßler und Schildkröten, Aal-Eier und Hundepfoten. Hier isst man alles, was kreucht und fleucht. Im Restaurant werden essbare Nudel-Sprossen-Körbe mit Gemüse gefüllt und Fleisch dazu angeboten. Am Perlfluss genießen wir den Sonnenuntergang.

Am nächsten Morgen sehen wir im Hotel ein Mädchen im Baströckchen und einer Plastikblume im Haar. Wir fahren mit unserem Reisebus nach Zhongshan zum Haus von Sun Yat-sen. Nach der Besichtigung geht es weiter durch die fruchtbare südchinesische Landschaft bis Zhuhai. Die Hafenstadt am Südchinesischen Meer ist eine Sonderwirtschaftszone, die 1992 nach der Wirtschaftsreform von Deng Xiaoping geschaffen wurde.

Ein Jude, das Käppchen mit einem Lockenwickler-Clip befestigt, geht vorbei.

Vor den Häusern sind vergitterte Fenster als Schutz vor Einbrechern. Wir übernachten in einem schmucklos nüchternen Hotelturm, überall fast die gleichen wie aus dem Boden geschossenen Bürotürme.

Mein Mann wird darauf hingewiesen, dass nachts wahrscheinlich öfter das Telefon klingeln wird. Prostituierte werden ihre Dienste anbieten. Tatsächlich klingelt das Telefon in dieser Nacht oft. Ich nehme den Hörer ab und melde mich. Das scheint die Anruferinnen nicht zu stören. Chinesinnen fahren auch nach Macao, um sich dort in ihrem Gewerbe zu betätigen. Sie werden nicht kontrolliert, da es den Beruf offiziell nicht gibt.

Wenn man heiraten möchte, muss man seinen Arbeitgeber fragen, der insgeheim von den Partei-Funktionären "Dicke Katze" genannt wird. Man kann Wohnungen zum Eigenbedarf kaufen. Viele davon stehen leer, da es nur wenige gibt, die sie sich leisten können.

In Süd-China leben viele "Zweitkinder" illegal, weil sich deren Eltern die Strafe, die sie für ein 2. Kind zahlen müssen, nicht leisten können. Mit 55 Jahren kann eine Frau, mit 60 Jahren ein Mann in Rente gehen. Bevor man das erste Mal Urlaub bekommt, muss man sieben Jahre gearbeitet haben.

Grüne Nummernschilder an Autos bedeuten, dass dies Fahrzeuge eines Regierungsbeamten sind. Private Autos haben schwarze Nummernschilder wie auch die von ausländischen Investoren. Rote Nummernschilder tragen Autos der volkseigenen Betriebe. Polizeiautos haben weiße Nummernschilder. Aus Hongkong gestohlene Autos verwenden Polizisten als Dienstwagen. 27 % beträgt die Auto-Importsteuer. Neue Autos (chinesische Volkswagen) sind mit grauen Nummernschildern ausgestattet. Zum Händewaschen wird ein Behälter mit Teewasser gereicht. Im Hotel sehen wir ein Modellgebirge mit Wasserfall in Miniaturformat und künstlichem Nebel. Vor 10 Jahren galt als besondere Attraktion in der Familie des Reiseleiters ein Ventilator. Nachbarn kamen, um ihn sich auszuleihen. Es gibt viele Flüchtlinge, die ein zweites Kind haben, das weder in einen Kindergarten noch in eine Schule darf, denn dazu wäre eine Aufenthaltsgenehmigung notwendig. Diese erhält man nur an dem Ort, an dem man geboren wurde. Dort soll man sein Leben verbringen.

Von der Regierung wird jedem Menschen Arbeit zugeteilt. Wenn man in der "Sonderwirtschaftszone" Geld verdienen will, braucht man eine Erlaubnis. Chinesen, die bei ausländischen Firmen arbeiten, benötigen diese nicht. Der ausländische Arbeitgeber kann ihnen aber keine Wohnung anbieten. Auf dem Schwarzmarkt werden Aufenthaltsgenehmigungen angeboten. Dort gibt es auch BRD-Pässe oder Mercedes-Busse. Die Regierung ist zum Teil korrupt. Ich sehe die Werbung: "Tolle Glühbirnen aus Deutschland - Osram." Über einem Restaurant steht "Berühmter Hundefleischeintopf".

Die Chinesen schlafen im Sommer nachts auf Bambusmatten. Beim Mittagschlaf liegen sie auf harten Bambuskissen.

Die Schüler sind brav, denn sie haben Angst vor ihren Lehrern. Als die Reiseleiterin einmal eine Grundschule besuchte, mussten die Kinder die Hände auf dem Rücken halten und so sitzen.

Ausländische Studenten wohnen nicht da, wo die chinesischen leben. Zwischen ihnen ist ein Zaun. Wenn ein Dozent einen Studenten besucht, muss er aufschreiben, wann er gekommen und gegangen ist. Heute spielen die Aufnahmeprüfungen nicht mehr so eine große Rolle. Wenn man Geld hat, kann man sich bessere Zensuren "kaufen". Nach dem Studium muss man fünf Jahre lang arbeiten. Ob man studieren darf, entscheidet das Geld, das man besitzt und die guten Noten. Früher ging es nur um die guten Zensuren.

Ich sehe einen Baum mit lila Blüten.

Foshan: Wenn man ein rotes Tuch um ein Handgelenk bindet, kann man Unglück vermeiden, glaubt man hier.

Vor zehn Jahren hatten die Mädchen drei Ansprüche an einen Mann, den sie heiraten wollten: Er musste eine Uhr, ein Fahrrad und einen elektrischen Ventilator haben. Heute verlangen sie schon eine komplette Wohnung mit allem Komfort, eine Videokamera und ein Moped oder Auto. Die Hochzeitsfeier bezahlt der Mann außerdem. Vor 50 Jahren wurden die Ehen noch von den Eltern arrangiert. 80 % der jungen Leute können heute sich selbst den Partner wählen.

Im Ahnentempel "Foshan Zumiao": Ein Mann wirft eine Münze nach einer Figur des "Nördlichen Gottes". Der Kaiser trägt einen "Heiligenschein". Der Kopf ist an der Stirn platt abgeschnitten. Eine Steinschildkröte mit einer Schlange liegt im See. Man soll ihr eine Münze auf den Rücken werfen, wenn diese da liegen bleibt, hat man Glück. Ich schaffe es.

© Reinhild Paarmann, Juni 2025.

Zum Anfang

2025/06/18

Reinhild Paarmann

Reisebericht China 1994, Teil 5

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.

Am nächsten Tag erreichen wir nach fünfstündiger Fahrt mit dem Zug durch das Jangtse-Tal Shanghai.

Eine Frau aus der Reisegruppe lebte 1950 hier. Ihr Mann besaß eine Fabrik, die Indigo für die blauen Mao-Uniformen verkaufte. Die Amerikaner hatten die Fabrik zerstört. Wie kam sie nach Shanghai? Erst arbeitete sie als Kindermädchen in Hongkong. Als Deutsche wurde sie von den Engländern ausgewiesen, nachdem ihr Heimatland England den Krieg erklärte. Da ging sie nach Shanghai. Dort lernte sie ihren späteren Mann, einen Deutschen, kennen.

Wir sitzen an einem See, Bäume säumen ihn, aus denen Fledermäuse fliegen, die ihre Kreise ziehen. Sie sollen Glück bringen. Wir bummeln auf der berühmten Nanjing-Route mit den großen Kaufhäusern.

Auf vielen Baustellen arbeiten auch Frauen. Eine davon trägt einen orangen Helm.

Wir besuchen den "Jade-Buddha-Tempel". 108 Kugeln hat die Gebetskette der Buddhisten. Sie symbolisieren alle Sorgen der Welt. Der Jade-Buddha sollte in der Kulturrevolution zerschlagen werden. Ein Mönch legte ihm eine Mao-Bibel in die eine Hand, so wurde er verschont. Mit einem Holzstock, an dem zwei Zinken sind, werden die Pantoffeln eingesammelt. Zum Jade-Buddha, aus feinster, weißer Jade, darf man nur in Pantoffeln. Ich sehe drei Buddhas mit Igelhaaren.

Die andere Frau, die in den Dreißigern in Shanghai lebte, erkennt die ehemalige Pferdebahn wieder. Wir sind am Bund, an der Uferpromenade mit prächtigen Geschäfts- und Hotelgebäuden vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Pferdebahn ist jetzt ein Volkspark. Vor dem Park stand ein Schild: "Für Chinesen und Hunde verboten". Ich erinnere mich an einen Karatefilm, in dem dieses Schild gezeigt wurde. Als der Karatekämpfer Bruce Lee es sah, rastete er aus. Nach dem Krieg gab es ein neues Schild: "Für Deutsche und Hunde verboten!" Engländer und andere Ausländer verbrachten damals ihre Freizeit hier. Sie spielten Kricket und gingen schwimmen. Zu dieser Zeit waren die Verkehrspolizisten Sikhs. Auch sie spielten gern Kricket und nahmen dafür sogar ihren Turban ab, sodass der Haarknoten zu sehen war. Daneben lagen die Bibliothek und der Klub der jungen, christlichen Männer. In der Tibet-Straße ging 1937 eine Bombe hoch. Die Eltern von der Frau aus unserer Reisegruppe, die sich zu dieser Zeit dort aufhielten, schrieben das ihrer Tochter, die gerade eine Schule in Europa besuchte.

Im 14. Stock eines Hauses war das Restaurant, in dem sie sich mit einer Freundin, die hier eine Weile lebte, traf. Sie aßen zusammen und gingen zu Tanzveranstaltungen. Ein Jahr besuchte sie in Shanghai eine deutsche Schule. Die Bäume an der Rennbahn pflanzten Kommunisten. Das alte Rathaus wollten die Engländer wieder haben. Es wurde zerstört. Ein neues wird jetzt gebaut.

Die Verkehrspolizisten müssen im Monat 2.500 Strafgelder ihrem Chef abgeben, den Rest dürfen sie behalten. Deshalb sind sie hier besonders eifrig. Die Frau erzählt, dass der Ortsgruppenleiter der NSDAP damals ihren Vater warnte, da die Familie einen jüdischen Zahnarzt hatte. Sieben Jahre wohnten sie hier.

In einem Karaoke-Restaurant stecken sich Neuseeländer Servietten in die Ohren, als ein Chinese englische Schlager zu singen beginnt.

Ich träume, dass "Hanu" die Sprache der Götter sei und daher die Han-Chinesen ihren Namen haben.

Wenn man ein Fahrrad kaufen will, muss man sein altes abgeben. Es gäbe hier zu viele Fahrräder. Einige Straßen sind für Fahrräder gesperrt. Wir sehen schlafende Bauarbeiter auf dem Gehweg mit Helmen und Gummistiefeln. Ein Mann geht mit seinem Papagei spazieren. Er hat eine Schirmmütze aus Peddigrohr. Sechsmal am Tag werden hier die Straßen gefegt. Verkehrspolizisten stehen unter einem Sonnenschirm.

In der Grund- und Mittelschule müssen zwei Kinder auf einem Stuhl sitzen. In der Oberschule dürfen Mädchen und Jungen nicht mehr zusammen auf einem Stuhl sitzen, erzählt der Reiseleiter.

Im "Yu-Garten": Hier befindet sich ein Stein mit 72 Löchern. Wenn man in diese unten Räucherstäbchen reinsteckt, gibt es überall die Duftschwaden. Wasser fließt von oben durch alle Löcher, denn sie sind miteinander verbunden.

Ich bewege eine Kugel in einem Löwenmaul, denn das soll Glück bringen. Der Löwe steht für Macht.

In Shanghai existierte auch ein Judenviertel. Es war der letzte Zufluchtsort deutscher Juden nach dem November-Pogrom 1938. Fast alle Bewohner hatten kein fließendes Wasser. Die Frau erinnert sich, dass sie ein deutsches Kindermädchen kannte, das hier wohnte. Diese arbeitete mit französischer Konzession und musste jeden Abend nach Hause zurück. Während der japanischen Besatzung machten die Japaner auch bei ihnen eine Hausdurchsuchung. Die Emigranten strickten damals Pullover und Handschuhe, um Geld zu verdienen.

Ich sehe Wäsche auf Stangen zum Trocknen vor den Häusern. Durch das Hosenbein oder durch einen Ärmel ist die Stange gezogen.

Die Inflationsrate beträgt zurzeit 20 %. Kinder mit roten Tüchern sind Pioniere und Grundschüler. Wer nicht mitmacht, ist "out".

Der Tee im Restaurant schmeckt so nach Chlor, dass man ihn fast nicht trinken kann. Wir essen "Tofu der pockennarbigen Mutter". Prostitution ist zwar verboten, sie gibt es aber trotzdem.

Die Hafenrundfahrt auf dem Huangpu-Fluss ist eine Enttäuschung, denn durch den Smog sieht man fast nichts. Ich suche den Ort, an dem das "Hotel Shanghai" von Vicky Baum mal stand. 1937 wurde es von einer japanischen Bombe zerstört. Ob man es wieder aufgebaut hat? Das Bombardement der Japaner auf Shanghai wird auch in "Sturm über Shanghai" von Robert S. Elegant beschrieben. Am Rande des Internationalen Settlements von Shanghai sieht man die Armut und die Straßenkinder, wie sie von E. F. Lewis in "Shanghai 41" beschrieben wurden. Wo finde ich die spannenden Geschichten wieder? Sie sind Vergangenheit und stammen aus den Kriegszeiten. Zum Glück ist es jetzt ruhiger hier. Shanghai kann mich nicht begeistern. Allen Touristen soll es so gehen wie mir.

Wir fliegen nach Guilin und erhalten im Flugzeug Litschi-Saft. Den Wasserkastanien-Saft von der Reiseleitung habe ich gekostet, konnte aber kein Gefallen daran finden, ganz im Gegensatz zum Litschi-Saft. Wir fliegen in einer Maschine mit einem katastrophalen Druckausgleich. Meine Ohren scheinen zu bersten. Aber Guilin entschädigt für die Schmerzen. Wir bummeln auf der Sun-Yat-Sen-Straße, der Einkaufsstraße von Guilin. Kampferbäume stehen am Straßenrand. Es gibt Osmanthus-Tee, der nach Zimt duftet und schmeckt. Wein kann man kaufen und "Drei Blüten-Schnaps". 28 Grad herrschen hier! Endlich Wärme. Ethnische Minderheiten leben an diesem Ort. Eine davon hat folgenden Brauch: Wenn ein Mädchen sich in einen Jungen verliebt, wirft es ihm beim Tanz einen Seidenball zu. Wenn er ihn behält, dann ist er auch in es verliebt, wenn nicht, wirft er ihm den Ball zurück. "Fensterln" ist hier üblich. Das Mädchen lässt das Fenster im 1. Stock zu ihrem Zimmer offen, der Junge klettert da hoch und rein.

Friseure sieht man auf der Straße. Schlangen kann man essen und in Form eines Schnapses trinken. Letzteres ist Medizin. Rattenschnaps bringt langes Leben. Hunde werden zu Reisnudeln gegessen. Ein kleines Kind läuft auf Schienen, seine Eltern hinterher. Eine Bürgermeisterin führt hier die Amtsgeschäfte. Das Schriftzeichen für Frau ist eine Knieende; diesem Symbol wurde der Kampf angesagt. Die Großmutter der Reiseleiterin, die wir hier haben, durfte nicht zur Schule gehen. Sie hat das Lesen von ihrer Tochter gelernt. Sie verwendet noch heute kein Geld, weil sie nicht versteht, wozu man das braucht.

In der "Schilfrohrflötenhöhle": Früher gab es hier viel Schilfrohr, deshalb der Name. Die Leute retteten sich damals in die Höhle bei Naturkatastrophen. Jede Formation der angestrahlten Stalaktiten hat einen besonderen Namen wie "Morgenröte über einer Horde von Löwen", "Herabstürzender Wasserfall", "Lachender Buddha", die Chinesen sehen in Steinen einen alten Mann, der Pilze sammelt, eine Drachenpagode, Lotosblume, einen Blumenkohl, Chinakohl, Ginseng-Wurzeln, das bedeutet langes Leben, ein alter Mann klettert einen Berg hinauf, um einen Ginseng zu holen. Ein Affenkönig wird gefunden, eine goldene Brücke wollte er aus den Felsen machen, der Drachenkönig weigerte sich, die Steine zu geben; Fische, Schnecken, Seemuscheln, die nach dem Tod versteinerten. Eine Sonnenblume, ein alter Mann mit seinen Enkelkindern, Elefanten tanzen zu Flötenmusik, ein Affe hört zu, vergisst dadurch, seine Banane zu fressen. Da ist ein Spiegel, dort ein altes Gespenst, Tausendfüßler, Löwe und ein Theatervorhang. Ein Mädchen will zur Schule gehen und verkleidet sich als Junge. Da lernt sie in der Klasse einen Jungen kennen. Sie treffen sich heimlich, denn er merkt bald, dass sie ein Mädchen ist. Da sie nicht heiraten können, begehen sie zusammen Selbstmord. Ein Frosch hockt an der Felsenwand, ein Perlenfisch dazu. Der Elefantenrüsselberg, der am Zusammenfluss des Taohua Jiang und des Li Jiang liegt, ähnelt einem Elefanten beim Wassertrinken. Ein Händler steht mit einem Lautsprecher da.

Eine Händlerin rennt einem Mann aus der Reisegruppe hinterher, als wir die Höhle mit ihren Geschichten verlassen. Sie will Geld von ihm. Andere Händler kommen dazu, um die Kollegin zu unterstützen. Der Reiseleiter gibt dem Händler etwas Geld, dann braust der Bus davon. Die Situation war bedrohlich. Der Mann erzählt, dass er eine Waage kaufte. Die Händlerin habe ihm falsches Geld herausgegeben. Da wollte er die Waage nicht mehr. Sie behauptete nun, er habe etwas gekauft und nicht bezahlt.

Der Reiseleiter erzählt eine Legende: Ein Elefant begleitete den Kaiser, wurde krank und von ihm im Stich gelassen. Ein Bauer pflegte ihn. Da kam ein Soldat, der den Elefanten tötete. Er versteinerte.

Zum Li-Fluss gibt es auch eine Geschichte: Der Drachenpalast liegt im Meer, denn früher war hier Wasser. Da wohnte der Drachenkönig mit seiner Tochter. Der Kaiser wollte eine Mauer bauen, darum trieb er die Berge mit einer Peitsche ins Meer. Das Mädchen sah dadurch die Existenz ihres Vaters und ihre eigene gefährdet. Sie bezirzte den Kaiser und nahm ihm die Peitsche weg. Dann schuf sie als Kompromiss den Li-Fluss. Er wurde "Sonnen-Fluss" genannt, nach dem Namen des Mädchens. An diesem Ort soll das Mädchen begraben sein.

Ein Wasserbüffel spaziert auf der Straße. Hier wurde ein biologischer Dünger entwickelt für 58 Gemüsesorten. Er wird auch aus der dalmatischen Insektenblume gewonnen.

Von 1958 bis 1978 wurde in Kommunen gearbeitet. Dann kam die Bodenreform. Jeder Bauer erhielt ein Mu (15 Mu sind ein Hektar) Land. 16 % muss er von der Ernte an den Staat abliefern. Die Frauen arbeiten auf dem Feld, die Männer in der Stadt. Die Kinder helfen den Müttern. Die Bauern auf dem Land werden in der Klinik kostenlos behandelt, aber in der Stadt müssen sie bezahlen. In der Stadt gibt es eine Krankenversicherung für Beamte und Angestellte (50 % der Beträge müssen die Arbeitnehmer zahlen). In der Klinik wurde früher kein Essen ausgegeben, die Kranken brachten ihre Diener mit, die auf dem Flur kochten.

Eine Sperre liegt auf den Schienen, Reis, der zum Trocknen ausgelegt ist, wird gerade zusammengerecht, wie ich aus dem Bus heraus sehe. Maniok wächst hier. Die Wurzel ist giftig. Sie wird eine Woche ins Wasser gelegt, dann kann man sie essen.

Wir sehen Soldaten. Der Militärdienst ist in China freiwillig. Er ist sehr beliebt, weil man anschließend gute Berufsaussichten hat.

Ein Berg sieht aus wie etwas zwischen einer Ziege und einem Wasserbüffel. Ein Fabel-Wesen soll so ausgesehen haben. Es gibt auch Ringe in dieser Form aus Elfenbein. Sie sind den Frauen vorbehalten und bringen Fruchtbarkeit.

Zum Totenfest am 5.4. wird zu den Grabsteinen Essen gebracht und Papiergeld verbrannt. Die Reiseleiterin erzählt von den Tierkreiszeichen der Chinesen, die alle sieben Jahre sich wiederholen. Ich bin im Jahr des Affen geboren. Aber die Charakteristika dafür passen nicht so gut auf mich, wie auch die anderen Reisenden sich in ihren Tierkreiszeichen nicht unbedingt wieder erkennen. Aber wir wurden auch nicht in China geboren!

Die Fahrt mit dem Boot auf dem Lijiang-Fluss durch die berühmte Kegel-Karst-Landschaft mit ihren bizarren Formationen ist die schönste, die wir bisher in China gesehen haben. Wenige Touristen sind unterwegs. Zum Essen werden auf dem Schiff gebratene Vögel und Tofu-Haut serviert.

Später steigen wir auf den "Wellenberg", der 325 Stufen hat. Dort oben hat man eine schöne Aussicht. Auf dem Felsen daneben klettern Touristen. Unten liegt eine kleine Höhle, die "Zurückgegebene Perle" heißt. Ein kleines Kind spielte einmal dort. In der Höhle schenkte ein Mann dem Kind eine Perle. Als das Kind mit der Perle nach Hause kam, sagten seine Eltern, es müsse die Perle zurückbringen. Das Kind gehorchte.

Schuhe hängen an einer Hauswand, die Sohlen nach oben. Die Toilettenfrau greift mich tätlich an, als ich ihr drei Mao gebe, wie der Reiseleiter mir riet. Das Trinkgeld landet auf dem Boden.

Eine Gemüsefrau schenkt einem Bettler eine alte Banane. Ein Chinese spricht mich in Englisch an und erzählt mir wie aufgezogen seine Lebensgeschichte. Er wäre in Hongkong gewesen, als die Japaner die Chinesen angriffen. Zeitweise habe er in San Francisco in Chinatown gelebt. Als der Vater dort starb, kehrte er nach China zurück. Er heiße David. Ich sehe, dass er nur noch einen Zahn hat.

Die Reisegruppe besucht eine Klinik, in der man sich kostenlos durch eine Elektrotherapie behandeln lassen kann. Der Meister, der diese Therapie seit 15 Jahren ausübt, lädt sich mit Kung-Fu-Bewegungen energetisch auf und kann dann 220 in 25 Volt verwandeln. Ein Phasenprüfer, der anzeigt, ob an einer Stelle Strom fließt, den er an seine Stirn hält, leuchtet auf. Er nimmt die Hand eines Kollegen, der wiederum einen weiteren berührt, bis der Kreis mit acht Mitarbeitern sich beim Kung-Fu-Meister schließt, der dadurch eine Glühbirne zum Leuchten bringt. Ich stelle mich für eine Einzelbehandlung zur Verfügung, denn ich habe mich durch die Klimaanlage im Hotel und in den Restaurants erkältet. Der Meister fegt mein Fieber vom Kopf. Als er auf meine Ohren drückt, die seit dem Flug nach Guilin schmerzen, tut es weh. Nach 10-minütiger Behandlung sind meine Beschwerden verschwunden.

Andere in der Gruppe lassen sich gegen Rheuma behandeln. Homöopathische Medikamente, die hier hergestellt wurden, kann man kaufen. Sie werden nach Rezepten von alten Bauern zubereitet und sind sehr teuer. Die Zusammensetzung der Medizin wird nicht verraten und von Generation zu Generation vererbt. Ich erwerbe für eine Bekannte ein Rheuma-Mittel, das 200,- DM kostet. Ich kaufe mir prophylaktisch ein Mittel gegen Halsschmerzen, das nach Schimmel schmeckt und mir Brechreiz beschert.

Nachts besucht unsere Reisegruppe die Kormoranfischer. Diese Vögel können in der Dunkelheit sehen. Ein Kormoran ernährt mit seinen Fängen eine ganze Familie. Mit 3-4 Monaten lernen die Kormorane ihrem Herrn zu gehorchen. Dazu werden sie von ihren Metallketten losgebunden und ins Wasser geworfen. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Wenn sie ihre Beute nicht loslassen, werden sie mit einem Stock auf den Kopf geschlagen. Am Hals steckt ein Spieß, der reingedrückt wird, falls sie immer noch nicht den Fisch freigeben. Fliegen sie nicht sofort nach dem Fang zu ihrem Herrn zurück, werden sie mit einer Schnur an einem Stock eingefangen. Wenn sie genügend Fische für ihren Besitzer gefangen haben, dürften sie sich selbst sättigen.

Der Reiseleiter erzählt, dass in Guilin ein damals 10-jähriges Mädchen lebte, die in diesem Alter ihr erstes Buch schrieb, denn sie kann gut dichten und malen. Mit ihrem Buch flog sie nach Japan und schenkte dem Kaiser ein Exemplar. Als vor 2-3 Jahren hier eine Überschwemmung war, hat sie ihre Bücher verkauft und den Erlös den Opfern gespendet.

© Reinhild Paarmann, Juni 2025.

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.

Zum Anfang

2025/06/14

Reinhild Paarmann

Reisebericht China 1994, Teil 4

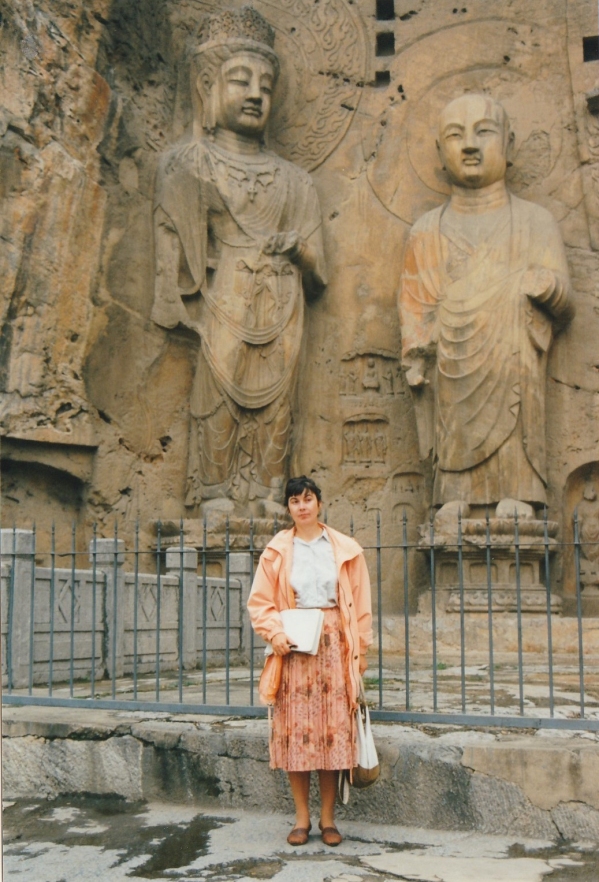

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.

Wir fahren zu den Longmen-Grotten, 13 km von Luoyang, die in der steilabfallenden Schlucht des Yi-Flusses, dem Drachentor (Long Men) zu sehen sind mit zahlreichen Buddha-Statuen in Nischen und Schreinen in Fels gemeißelt. Es ist eine der bedeutendsten buddhistischen Kultstätten Chinas aus dem 7. Jahrhundert. Früher waren die Felsenskulpturen bunt bemalt. Sie erinnern an Datong, aber haben griechischen Einfluss. Die langen Ohren des Buddhas bedeuten Weisheit. Die Kaiserin Wu wird als weiblicher Buddha dargestellt. Mir fällt das Buch "Die eiserne Kaiserin" von Eleanor Cooney und Daniel Altieri ein. 690 n. Chr. bestieg Wu, eine ehemalige Konkubine, den Kaiserthron. Es passieren rätselhafte Morde, die der berühmte Richter Di, ein standhafter Konfuzius-Anhänger, aufklärte.

Der Reiseführer erklärt, dass es zweimal eine Kaiserin gegeben habe. Jedes Mal wäre es für das Land verheerend gewesen. Als ob die Kaiser besser gewesen wären! Ich denke dabei an das Buch, das ich später las: "Gott der Barbaren" von Stephan Thome, wie der Anführer der Aufständischen gepfählt wird. Mitte 19. Jahrhundert gibt es eine christliche Rebellion. Der Kaiser schlägt zurück. Was bedeutete es damals, als Frau an die Macht zu kommen? Oder ist es die männliche Geschichtsschreibung? Kaiserin Wu hatte die Göttin der Barmherzigkeit und nicht Buddha, da er ein Mann war, zu ihrem Vorbild erhoben.

Wie kommt es, dass einige Chinesen so reich sind? Wenn jemand ein schlechtes Geschäft macht, sagt man, vor seinem Laden könne man Vögel fangen. Geld kann man auch durch die "Hintertür" verdienen. Der Reiseleiter kennt eine Frau, die früher als Buchhalterin arbeitete. Sie lernte einen Mann in der Bauverwaltung kennen. 10 Tage ließ sie sich wegen einer Erkältung beurlauben und kaufte und verkaufte Baumaterial. Durch den Mann, den sie später heiratete, bekam sie die Genehmigung. Langsam wurde sie Millionärin. Eigentlich müsste sie viel Steuern zahlen, aber nur theoretisch.

Der Reiseleiter kennt einen ehemaligen Lehrer, der ihm von einem Bauern erzählte, der ein Kohlebergwerk besaß. Der Lehrer mietete es und wurde mit der Zeit Millionär. Zu Hause stehen bei ihm nun zwei japanische Autos. Ein Direktor einer Firma gibt Unsummen für teure Zigaretten aus. Wie viel ein Chefarzt verdient, wisse niemand. Es gibt zwar ein Grundgehalt, dazu kommen aber Prämien. Ärzte werden bestochen, damit sie Operationen früher durchführen. Normalerweise müssen Patienten darauf 2-3 Monate warten. Ein chinesisches Sprichwort sagt, wenn ein Karpfen über ein Tor springt, wird er zum Drachen. Geht ein Bauer in die Stadt, hat er das Tor übersprungen.

Wir sehen den Winterweizen auf den Feldern. Man muss keine Steuern zahlen, denn wenn das Hochwasser kommt, was nicht jedes Jahr geschieht, wird die Saat weggespült. Deshalb nennt man den Weizen, den man dort erntet, "Glücksweizen". Die Luft ist endlich wieder mild.

Beim Tempel "Zum weißen Pferd", der erste buddhistische Tempel in China, 68 nach Chr.: Der Kaiser träumte von einem goldenen, fliegenden Menschen. Das sollte Buddha sein. Die Sutren wurden von einem Schimmel getragen. Hier wohnte der geistig behinderte Mönch, den man als "Lachsack" überall kaufen kann. Ein Mönch schläft im Stehen.

Eine der Wächterskulpturen hat am Bauch Augen und eine Nase. Ein anderer Wächter trägt den Himalaya auf einer Hand. Elektrische rote Lampen erleuchten Buddha. Wenn man Mönch werden will, muss man die Genehmigung von seiner Familie, der Gemeinde, Polizei und des Klosters haben, wo man eintreten möchte. Mönche erhalten ein Taschengeld von der Regierung. Der Abt dieses Klosters hier ist Millionär, denn die Japaner haben viel gespendet. Früher mussten die Mönche auf dem Land arbeiten.

Ein Wächter steht da mit Metallohrringen. Dies ist eine Lackarbeit. Münzen soll man aufs Wasser legen. Gehen sie nicht unter, habe man ein langes Leben. Na, da müssten wir alle ein kurzes haben. Wie wird man reich? Polizisten betreiben Autowaschanlagen. Alle LKWs, die in die Stadt wollen, müssen erst einmal in ihre Waschanlage.

Wir sehen 'Frauen mit weißen Mützen'. Sie sind in Trauer und waschen Wäsche an einer Pumpe.

In einem Museum sehen wir ein Schattentheaterstück. Eine Frau fliegt vom Mond auf die Erde. Sie flirtet mit einem Mönch und möchte ein ganz normales Leben auf der Erde mit ihm führen. Sie tanzen zusammen. Der Mönch ist nicht abgeneigt und nimmt ihr Angebot an.

Im Museum sind große Puppen im Braut-Begleitzug ausgestellt. Die Braut wird von einer Frau geführt, die viele Kinder beiderlei Geschlechts hat. Wir gehen über eine hohe Schwelle und sind so sicher vor bösen Geistern. Wolkenkragen an Gewändern. Das Essen ist diesmal abenteuerlich. Seepferdchen als Vorspeise und Lilienblüten. Ente mit Schwimmflossen folgt. Wie erkannten früher Räuber, bei wem sie Lösegeld erpressen konnten? Sie setzten den Gefangenen Entenfleisch vor. Wer die Schwimmflossen aß, bei dem war nichts zu holen. Mir fällt das Buch ein: "Die Räuber vom Liang-Schan-Moor".

Toilettenpapier liegt als Serviette auf dem Tisch. Früher durften Hunde nicht gezüchtet werden. Ihr Fleisch ist teuer. Heute wurde das Verbot aufgehoben. Hunde sind aus hygienischen Gründen in der Stadt nicht erlaubt. Chinesen haben Angst vor Schäferhunden, denn sie verletzten Menschen.

Der Reiseleiter will noch etwas zu den Studentenunruhen 1989 in Peking loswerden. Er meint, die meisten Menschen in China sind Bauern, viele in der Bevölkerung können nicht lesen und schreiben. Die Studenten wären "Kinder" gewesen. Sie hätten keine Erfahrung gehabt, wussten nicht, was Demokratie bedeutet und ein "besseres" Leben. Der Reiseleiter wäre auch nicht mit allem zufrieden, aber dass die Regierung so scharf gegen die Studenten damals losging, musste sein. Der Staat wäre in Gefahr gewesen. Mein Mann widerspricht ihm heftig. Der Reiseleiter fragt ihn, ob er "Grüner" sei.

Abends Abfahrt im Nachtzug nach Nanking: Wir fahren am Vormittag zur berühmten Brücke über den Jangtse und gehen ein Stück darüber. Ich mache ein Foto von meinem Mann. An den Straßenrändern Schneezedern und französische Platanen, die so heißen, weil Franzosen sie anpflanzten. Man kann hier Süßwasserperlen kaufen, das Sinnbild der Jugend.

Eine Frau aus der Reisegruppe wollte unbedingt zu einem besonderen Haus und fragte den Reiseleiter, wie sie dorthin käme. Als sie nach geraumer Zeit wieder zurückkam, erfuhren wir, dass sie das ehemalige Haus von John Rabe besuchte. Sie erzählte dem Reiseleiter, dass sie noch einen ehemaligen Angestellten ihres Vaters, denn die Frau war die Tochter, getroffen hätte und dieser habe ganz dankbar von ihrem Vater gesprochen. John Rabe arbeitete von 1911-1938 bei Siemens China Co, war ab 1931 Geschäftsführer der Siemens Niederlassung in Nanking, der damaligen Hauptstadt Chinas. Rabe setzte sich während des Massakers von Nanking während der japanischen Besetzung 1937/1938 für die Errichtung einer großen Schutzzone ein und rettete mehr als 200.000 Chinesen. Auf seinem Grundstück ließ er eine große Hakenkreuz-Fahne aufspannen, unter der 600 Chinesen Schutz vor japanischen Bombern fanden. Buddhistische Klöster schützten auch Chinesen vor den Japanern. Die Besatzer haben das respektiert.

Am "Sun-Yat-sen-Mausoleum", das sich an den südlichen Ausläufern der Purpurberge befindet, gibt es Nanking-Kirschen, die nach Zimt duften. Hier kann man "Regenblumensteine" kaufen. Ein Mönch erklärte den Leuten den Buddhismus. Da regnete es Blumen vom Himmel auf die Steine, die dadurch bunt wurden. Die Farben sind besonders gut zu sehen, wenn die Steine im Wasser liegen. Hier gibt es auch "Tigersteine", das sind Ziegel, in die der Name des Herstellers und sein Wohnsitz eingeritzt sind. So konnte der Kaiser ganz schnell feststellen, wer schlechte Qualität lieferte. Dieser wurde dann getötet.

Wir kommen zum "Schwarzen Drachenteich", wo man einmal einen schwarzen Drachen gesehen haben will. Aus den "Purpurbergen" wurde Gold gewonnen.

Lotos-Wurzeln werden beim Essen serviert. Dies sind weiße Scheiben mit Löchern, die ein bisschen nach Rettich aussehen. Wir sagen "gab ai!" Das heißt "trockenes Glas", Prost!

Auf einem Fahrrad werden Lauchstangen auf einem Kindersitz transportiert. Wir sehen Behinderte, die vom Land kommen und für die es fast keine Unterstützung gibt. Nonnen kreuzen ihren Weg. Küken werden in einem Korb auf dem Fahrrad transportiert.

© Reinhild Paarmann, Juni 2025.

Foto von © Reinhild Paarmann, September 1994.

Zum Anfang

2025/06/10

Reinhild Paarmann

Reisebericht China 1994, Teil 3

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.

Wir erreichen Xian am späten Abend: Über der Toilette im Hotel hängt ein glasgerahmtes, großes Bild. Hier sehen wir viel mehr Radfahrer als in Peking. Ein alter Mann hält mit einer langen Stange, an der eine rote Fahne hängt, einen Radfahrer an. Er ist Hilfspolizist und Rentner, der sich seine geringen Bezüge aufbessert. Auf alte Menschen wird von der Regierung aus Druck gemacht, dass sie sich noch nützlich machen. Wer nicht auf seine Enkel aufpasst, soll sich nicht langweilen. Früher rekrutierte man aus Verkehrssündern Hilfspolizisten, die solange auf der Straße Dienst leisten mussten, bis sie ihren Job einem neuen geschnappten Verkehrssünder übergeben konnten. Aber die Leute passten dann so auf, dass es mit der Ablösung nicht mehr klappte. Deshalb änderte man das System.

Wir fahren an dem Grabhügel des ersten Kaisers von China Qin Shihuangdi vorbei. Er soll bei Xian in einem Boot auf dem unterirdischen Quecksilbersee schweben. Es wohne dort ein Drache, der, wenn er sich bewege, ein Erdbeben auslöse. Deshalb baute man auf seinem Kopf einen Glockenturm. Seitdem hätte es dort keine größeren Erdbeben mehr gegeben Die Sicherungsanlagen gegen Grabräuber sollen sehr raffiniert sein. Probebohrungen ergaben, dass die Erde tatsächlich einen hohen Quecksilbergehalt aufweist. Bisher hat sich keiner getraut, das Grab zu öffnen.

Bis zur Terrakottaarmee des Qin Shihuangdi ist es noch ein Stück zu fahren. Sie befindet sich unter einer gewaltigen Halle. Ein "Schutzblech" aus Pappe sehen wir an einem Fahrrad.

Terrakotta-Armee: Bis zu 6.000 Krieger und Pferde birgt die Grabkammer um 200 vor Chr. geschaffen. Armbrüste aus Holz sind bei den Kriegern verrottet. Eine japanische Firma vergibt Lizenzen zum Fotografieren, aber diese sind schwindelerregend hoch. Die beschädigten Figuren sehen aus, als lägen sie auf einem Schlachtfeld. Die Skulpturen waren bemalt, jetzt ist die Farbe verschwunden. Sie sehen wie Roboter aus und erinnern mich an die Panzerriesen in Michael Endes "Unendliche Geschichte". Wer von den Figuren ist der ewige Kämpfer? Ich suche den Diener, der eine Frau des Kaisers liebte, was verboten war und der zur Strafe abgebröckelten Ton aufgeklebt bekam. Diese Frau sollte für den Kaiser nach Westen ziehen, um das Mittel gegen die Sterblichkeit zu holen. Warum hatten die Kaiser so Angst vor dem Tod? Waren sie nicht mal unsterblich gewesen?

Die Pferde in der Terrakotta-Armee: Ein gutes Schlachtross hat bogenförmige Hinterbeine, leicht geöffnete Nüstern zum Zeichen, dass es eine gute Lunge hat und Ohren wie Bambusspitzen. Die Händler am Rande der Anlage verkaufen Hunde- und Fuchsfelle.

Wir fahren zur "Kleinen Wildganspagode", die ein scheues Mädchen sei, wogegen die große einen robusten Mann darstelle. Bei der "Kleinen Wildganspagode" habe es einen Riss durch ein Erdbeben gegeben, eine weitere Erschütterung habe ihn geschlossen. Das Dach der Pagode ist grün, die Farbe des Kaisers. Mönche sollten enthauptet werden, wenn sie sich anmaßten, ihre Gebäude mit grünen Ziegeln zu versehen. Sie argumentierten, dass sie sich diese aus dem alten Kaiserpalast geholt hätten, da der Kaiser ihnen keine spendete. Da verzieh ihnen der Kaiser.

In einem Andenkenladen steht ein beheizbares Bett, wie die Chinesen es früher hatten. Der Ofen daneben führt seine Rohre mit warmer Luft unter das Bett.

Ich entdecke Schattenfiguren aus Ochsenleder, obwohl der Reiseführer mir sagte, es gebe hier keine mehr. Ich hatte den Film "Leben" gesehen und glaubte selbst kaum, dass es in China noch Schattenfiguren geben könnte, denn die Kulturrevolution hatte sie fast alle verbrannt.

Manche Leute führen im Freien Tai Qi aus. Die Bewegungen sind rundlich, als ob sie über eine Kugel geführt werden würden. Energie wird angesammelt, um gegen einen unsichtbaren Feind kämpfen zu können.

Ob die Küchengöttin Tai Qi gegen ihren Mann, den Feuergott, einsetzte? Ich sehe einen alten Kochherd. Mir fällt sofort die Geschichte von Amy Tan ein: "Die Frau des Feuergottes". Hier werden dem Feuergott Karamellen geopfert, damit er nicht schimpfen kann.

In der "Großen Wildganspagode", dem Kloster des großen Wohlwollens aus der Tang-Zeit, sehen wir Kissen, die aus Bonbonpapier gefaltet sind. Darauf knien Leute, damit ihnen ihre Sünden vergeben werden. Ein hölzerner Fisch wird als Trommel geschlagen. Räucherstäbchen werden entzündet, damit Buddha riecht, dass ein Gläubiger betet und seine Wünsche äußert.

Skulpturen mit langen Augenbrauen stehen hier, die ein langes Leben symbolisieren.

Welche Geschichte verbirgt sich hinter dem schweineköpfigen Gott? Er liebte eine Irdische und wurde auf die Erde in einen Schweinestall geworfen, sein Kopf nahm die Gestalt eines Schweines an.

Woher kommt der Name "Wildganspagode?" Einmal hatten die Mönche Hunger. Sie beteten zu Buddha. Buddha flog als dicke Wildgans mit einer Schar vorbei und opferte sich im Sturzflug. Die Mönche erkannten ihn aber und begruben die Wildgans. Wie sie nun ihren Hunger stillten, ist nicht bekannt. Der Teppich wird mit einem Strohbesen gekehrt. Kriegsverletzte betteln. Auch Kinder. Ein Mut-Test: Tigerbalsam in die Augen schmieren.

Wir essen wieder leckere Teigtaschen, für die es verschiedene Füllungen und Formen gibt. Eine Teigtasche in Ohrenform wird im Winter gegessen; sie soll gegen kalte Ohren helfen.

Wir fahren zum Palast der heißen Quellen zur Halle des schwebenden Raureifs. Thermalquellen "Huaqing Chi". Auf dem Berg steht ein Feuerturm, von dem man bei Alarm Zeichen in das Land schickte. Es lebte dort eine Konkubine, die nie lächelte. Damit seine Geliebte endlich fröhlich würde, ließ der Kaiser Alarm durch das Anzünden des Feuers auf einem Turm auslösen. Alle Soldaten aus dem ganzen Land kamen – und die Konkubine lächelte über das Durcheinander und das nutzlose Dahineilen. Als das nächste Mal Feuer im Turm leuchtete und es wirklich brannte, kam keiner mehr. Der Palast wurde dem Erdboden gleichgemacht. Heute ist er wieder aufgebaut worden.

Hier fand der Zwischenfall von Xian statt. Chiang Kai-shek flüchtete im Schlafanzug aus einem Haus in die Berge, als 1936 seine Generäle ihn festnahmen, damit er gegen die Japaner kämpfe.

Am Abend regnet es. Wahrscheinlich hat ein Drache mit einer Perle gespielt. Unser Taxifahrer will eine horrende Summe, als wir zum Hotel fahren. Vorsichtshalber hat er das Taximeter vorher mit einem Stück Teppich verhängt, nun lüftet er ihn. Es erscheint eine Fantasiesumme, die nichts mit der Höhe der Forderung zu tun hat. Seine Freundin sitzt neben ihm. Wir bezahlen etwas mehr, als wir erwartet haben, aber nicht den geforderten Betrag. Später erfahren wir, dass je nach Autotyp bezahlt wird. Es war wohl ein besseres Auto.

Ein Fahrrad transportiert unverpacktes Fleisch. Jade soll kristallines Mondlicht sein, der Lebenshauch, wie wir von unserem Reiseleiter erfahren. Jade symbolisiere Menschlichkeit und Aufrichtigkeit. Eine Zikade aus Jade ermögliche die Wiedergeburt.

In der Eisenbahn nach Luoyang, eine der sechs historischen Kaiserstädte, sehe ich aus dem Fenster. Kinder spielen auf einem Dach. In einem Baum hängt Mais zum Trocknen. Kinder ziehen einen Pflug.

Eine Frau fährt Fahrrad, ein Mann sitzt hinten auf dem Gepäckständer. Ein Vater fährt sein Kind auf dem Fahrrad. Auf dem Gepäcksitz hockt das Kind und hält sich an einer Querstange fest. Ein Busfahrer hat Mao am Spiegel hängen. Ansonsten habe Mao keine Konjunktur mehr. Ich sehe ihn auf einem Feuerzeug, das man ausklappt, worauf eine Spieldose mit Musik losrattert. Auf einem Ramschtisch die "Mao-Bibel".

Ich erinnere mich an die Zeit der Kulturrevolution, in der mein Mann und ich noch nicht wussten, dass Horden von Jugendlichen alles Kulturelle in China zerstörten, Menschen töteten. Wir hatten wie viele Linke Sympathie für das kommunistische China. Mein Mann trug ein rotes, samtartiges China-Hemd mit aufgesticktem gelb-grünen Drachen. Er kaufte das rote Büchlein von Mao für 2,- DM. Wir lasen in dem Buch: "Die proletarische Literatur und Kunst ist Teil der gesamten revolutionären Sache des Proletariats." Ja, das gefiel uns damals. Die Kunst sollte nicht der oberen Klasse gehören. Kunst von unten. Mao als Dichter gefiel mir. Manche, die sich in den Zeiten des "Kalten Krieges" langweilten, kokettierten damit, Revolutionäre zu werden. Ein Reiseführer berichtet, wie er Mao und seine Politik "genossen" habe. Seine Eltern waren Gemüsebauern. Sie erhielten vom Staat ein Stück Land. 1956 wurden dann Produktionsgruppen eingerichtet. Kommunen entstanden. Alle Menschen an einem Ort saßen zusammen in einer Kantine.

Er wurde 1953 geboren und ging später in einen Kindergarten. Erst lebt seine Familie im Wohlstand. In dieser Zeit wurde die Idee der Kommune fast verwirklicht. Dies ging sieben Monate gut, dann verschlechterte sich der Lebensstandard. Täglich konnten sie nur noch zwei Schalen mit Gemüseblättern essen. 15 kg Getreide bekam man im Monat pro Kopf als Bauer. Aber man durfte nicht zu Hause kochen. Der spätere Schwiegervater war zu dieser Zeit Lastwagenfahrer. Er hatte sechs Kinder zu ernähren. Da das Essen nicht reichte, kaufte er heimlich einen Sack Weizen. Ein Kollege verriet ihn. Der Weizen wurde ihm weggenommen. Die Schwiegermutter sei seit dieser Zeit geistig behindert. Sie schweige.

Was der Bauer produzierte, musste er abliefern. Es gab keinen Dünger mehr, weder Fleisch noch Tofu. 50 g Öl erhielten sie nur im Monat. Vier Personen mussten bei ihm zu Hause ernährt werden. Später durfte man wieder zu Hause kochen. Als Kind sammelte er Rübenblätter, sie wurden mit Salz vermischt gegessen. Einmal besuchte sie ein Kind aus der Verwandtschaft und bat um Essen, da die Mutter krank wäre. Sie wiesen es ab, weil sie selbst kaum etwas zu essen hatten. Dabei ging es ihnen im Ort noch relativ gut. Die Bauern auf dem Land hatten es viel schlechter. 90 % ihrer Produkte mussten sie der Regierung abliefern. Eine katastrophale Dürre kam. Die Regierungsbeamten sagten: "Ihr müsst Geduld haben! Der Kredit an die Sowjetunion muss eher zurückgezahlt werden." Dadurch verschlechterte sich die Lage noch mehr. Viele Bauern verhungerten.

Sie aßen weiße Erde, aus der Porzellan hergestellt wird und starben. Wildkräuter und Baumrinde von den Weiden, Ulmen sowie Akazienblätter wurden in der Not gegessen. Die Rinde trocknete man und mahlte sie zu Mehl. 4-5 Tage hatten sie nicht zu essen. Ein Bauer, der so lange hungerte und dann eine Schüssel mit Essen vorgesetzt bekam, starb danach. Er hatte sich an der harten und zu heißen Rinde verletzt.

Drei Jahre, zwischen 1959 und 1961, herrschte die Hungersnot. Der Vater des Reiseleiters bekam Wassersucht und wurde dick.

1962 verbesserte sich die Lage. Getreide und Öl bekam man vom Staat. Dennoch war die Familie sehr arm. Dann durfte sie ein Stück Land von 80 qm privat nutzen. Der Vater baute Lauch an. Die Ernte musste er verkaufen. Der Preis wurde stattlich kontrolliert. Als Kinder hätten sie heimlich Lauch verkauft. Sie klopften an Türen. Wenn jemand von der Polizei kam, die Bewacher war und eine rote Armbinde trug, rannten sie schnell weg. Freien Markt wie jetzt gab es damals nicht. Ab 1965 wurde eine neue Politik verkündet, seitdem ist das Leben der Bauern besser. Ein Jahr war Freimarkt erlaubt. Dann kam im Herbst die Kulturrevolution. Da war der Reiseleiter 13 Jahre alt und besuchte die Mittelschule. 1966 hatte er nur zwei Monate Unterricht, denn er wurde verpflichtet mit der Losung: "Wir müssen gegen die alten Gedanken, Gebräuche und Sitten kämpfen!", Aktionen gegen die Gutsbesitzer und alle Tempel durchzuführen. Wie alle anderen Schüler zerschlug er Porzellan, Bilder und verbrannte Bücher. In den Klöstern zerstörten sie Buddha-Figuren. Die Schüler mussten zur Roten Garde. Wer nicht teilnahm, wurde kritisiert. Es gab eine Kampfgruppe, um Mao zu schützen. Direktoren und Kapitalisten wurden kritisiert. In den Firmen arbeitete man nicht, sondern kritisierte. Auf Wandzeitungen erschienen die Kritiken. Alle nahmen an der Bewegung teil.

Die Leute stritten darüber, ob ein Direktor gut oder schlecht war. In dem Ort des Reiseleiters behauptete eine Gruppe, nur aus Revolutionären zu bestehen, alle anderen Leute wären keine. Da gab es Kämpfe. Erst sprachen die Fäuste, dann Ziegelsteine, Knüppel, es folgten Waffen aus Eisen wie Messer und Lanzen.

Früher hatte sein Ort noch eine Stadtmauer aus der Ming-Zeit. Aber durch den Krieg wurde sie stark beschädigt. Den Stadtkern trafen Bomben. Sie bauten an den Kreuzungen der Hauptstraßen Bunker, hoben Schützengräben aus. 60 % der Gebäude brannten ab. 80 % der Bauten waren nach dem Krieg zerstört. Vom Frühling 1967 bis zum Herbst 1968 flüchteten viele aufs Land. Die Innenstädte wurden umzingelt. Es gab keine Nahrungsmittel mehr. Über Funk riefen sie um Hilfe. Zhou Enlai hörte in Peking den Hilferuf. Er schickte Truppen, aber das half nichts. Nach einem Monat kam eine weitere Truppe mit Panzern und Hubschraubern. Die Verantwortlichen wurden Ende 1968 ins Gefängnis gesteckt. Im Frühjahr 1969 ging es langsam aufwärts. Die Kinder besuchten wieder die Schule, die Arbeiter gingen ihrer Beschäftigung nach. In der Heimatstadt des Reiseleiters war das Krankenhaus beschädigt worden und der Betrieb für Tiefbauarbeiten. 30.000 Einwohner hatte die Stadt vor dem Krieg. 1/6 war durch den Krieg umgekommen. Nur in zwei bis drei Städten war es schlimmer als bei ihnen. Das kam daher, weil die Stadt in einem strategisch wichtigen Gebiet lag, inmitten der Grenzen von drei Provinzen.

1969 war die Kulturrevolution zu Ende. Alle, die 16-17 Jahre alt waren, mussten am Krieg teilnehmen. Wer das nicht wollte, wurde geschlagen. Der Reiseleiter hörte nachts die Schreie der Geschlagenen. 1972 konnte er die Mittelschule beenden.

Er musste Bauer werden. Später bildete er Jugendliche zu Bauern aus. Er durfte bei seinen Eltern leben und arbeiten. 1975 wurde er von den Bauern ausgewählt, damit er Deutsch studieren durfte, was er ab 1978 tat. Anschließend arbeitete er als Übersetzer für die Partei und das Telefonwesen. 1979 heiratete der Reiseleiter. Seine Frau arbeitet auch. Sie haben zusammen eine Tochter. Da seine Frau an einem anderen Ort als er arbeitete, beantragte er eine Versetzung. Sechs Jahre musste er warten. Dann wurde sein Wunsch erfüllt.

Viele junge Studenten, die auf das Land mussten, heirateten eine Bäuerin. Wenn sie dann in die Stadt zurück wollten, mussten sie sich scheiden lassen. 1976 starb Mao. Die Kommunen wurden aufgelöst. Jede Familie erhielt vom Staat ein Stück Land. 4-5 % der Einnahmen müssen sie an den Staat abgeben. Wer arbeitslos ist, erhält 40-50 % seines vorherigen Verdienstes. Viele eröffnen eine Garküche, weil sie da keine Steuern zahlen müssen.

Die Tochter des Reiseführers ist unterdessen 14 Jahre alt. Sein Sohn wird sieben Jahre. Da seine Frau zu einer ethnischen Minderheit gehört, durfte das Paar zwei Kinder bekommen. Als sein zweites Kind unterwegs war, betete seine Mutter zu Buddha, damit es ein Junge werde. In einem Kloster erhielt sie ein Mittel, das seine Frau dreimal täglich nehmen sollte, damit es ein Junge werde. Alle in seinem Bekanntenkreis wollten den Namen der Medizin wissen, er durfte ihn aber nicht verraten.

1977 wurde über Familienplanung informiert. Erst ab 1980 führte man die Ein-Kind-Politik streng durch. Schwierig wird es nach einer Scheidung. Eine Tochter war nach der Trennung beim Vater geblieben. Die Frau, die er nun neu heiratete, wollte ein Kind von ihrem Mann. Sie musste sich sterilisieren lassen. Eine andere Frau war im 6. Monat schwanger. Da sie aber schon zwei Kinder hatte, wurde zwangsabgetrieben. Diese Frau hatte zwei Töchter. Bei der Abtreibung sah man, dass es ein Junge geworden wäre. Das ganze Dorf trauerte mit ihr, denn hier ist es besonders schlimm, wenige Kinder zu haben. Jungen sind auf dem Land mehr wert, sagte der Reiseführer. Kinder fehlen dort als Arbeitskräfte. Ihr Mann wurde verrückt und tötete alle Familienmitglieder. Dann zündete er die Wohnung an.

Eine Bäuerin musste sich nach dem zweiten Kind sterilisieren lassen und ein Strafgeld zahlen. Da sie das Geld nicht hatte, wurde ihre Wohnung mit einem Traktor zerstört. Deshalb existieren viele "Schwarzkinder", das sind Kinder, deren Eltern mit den überzähligen Kindern in die Stadt ziehen. Nach ein paar Jahren kehren sie auf das Land zurück. Manche Eltern reisen von Stadt zu Stadt und verstecken ihre Kinder bei Verwandten. Nur den ethnischen Minderheiten sind so viele Kinder erlaubt, wie sie möchten. Da geht es aber danach, wie viele Kinder der Mann will. Das finden die Frauen ungerecht. Der Reiseleiter sprach einmal mit so einer Frau, die 21 Jahre alt war und schon vier Kinder hatte. Sie wollte keine mehr. Mit 16 Jahren hatte sie geheiratet. Aber wenn ihr Mann es will, muss sie noch mehr gebären.

© Reinhild Paarmann, Juni 2025.

Zum Anfang

2025/06/06

Reinhild Paarmann

Reisebericht China 1994, Teil 2

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.

Am nächsten Tag fahren wir mit unserem Bus ca. 60 km nördlich von Peking zur Großen Mauer. Wir stehen im Stau. Per Lautsprecher wird mitgeteilt, dass Kinder nicht an die Mauer pinkeln dürfen. Chinesische Kleinkinder kennen keine Windeln. Wenn sie sich bücken, blitzt der Popo auf, denn die Hose ist hinten offen. Überall sieht man, wie Kinder sich hinhocken, um ihr großes Geschäft zu machen. Einmal beobachte ich, wie eine Mutter ein Papiertaschentuch auf das Pflaster legt, das Kind kotet darauf. Ein anderes Kind pullert in eine Bronzelampe, worauf die Mutter es erschrocken hochhebt und auf dem Gehweg weiter urinieren lässt.

Viele Chinesen sind als Touristen unterwegs. Es ist etwas windig, die Sonne scheint, blauer Himmel mit weißen Wolkenschleiern.

Mir fällt die Geschichte von Meh-ling ein, einer jungen Frau, die zu Kwan-yin betet, der Göttin der Barmherzigkeit, damit die Mauer an der Stelle zusammenbricht, unter der ihr Mann begraben ist. Im Roman "Die Tränenfrau" von Su Tong, der auf dieser Geschichte basiert, bringt die junge Frau mit ihren Tränen die Mauer zum Einsturz und befreit sich dadurch selbst von ihrem Kummer, wie ich später las.

Nicht weit entfernt von der Großen Mauer befinden sich in einer nach Norden hin abgeschlossenen Talsohle die Ming-Gräber. 13 von 16 Ming-Kaisern sind hier beigesetzt. Wir betreten das Gräber-Tal durch ein Ehrentor, die Pforte zum "Weg der Seelen". Da gibt es eine Toilette, vor der ein kostbarer Wandschirm steht.

Im Stelen-Pavillon (aus dem Jahr 1426) ist eine große Stein-Schildkröte zu sehen. Fasst man den Kopf an, soll man alle Sorgen loswerden; berührt man den Schwanz, wird man gesund. Dann beginnt die Allee der steinernen Statuen. Sie führt zu dem großen Grabhügel Changling von Kaiser Yongle. Vor dem Grab, zu dem wir wollten, steht eine riesige Menschenschlange. Da müssten wir zwei Stunden warten. Wir gehen lieber in ein Restaurant, in dem wir "Lange Nudeln" essen, denn das garantiere ein langes Leben. Ich weiß zwar nicht, ob ich ein langes Leben haben will, aber die Chinesen möchten das.

Am Abend fahren wir zum Bahnhof, wo Massen von Leuten auf Zeitungen sitzen oder auf ihnen schlafen, Karten spielen, alle scheinen zu warten. Wir fahren mit dem Nachtzug nach Datong, was "große Harmonie" heißt und kommen am frühen Morgen an. In dem Eisenbahnwagen gibt es ein Klo mit einem Loch im Boden. Es ist noch kälter als in Peking. Einige Leute im Park machen Tai-Qi. Die Bewegungen sind langsam, sodass sie sicher nicht davon warm werden. Die Tischdecke im Hotel besteht aus einem Bettlaken, sie hat Löcher und ist schmutzig. An der "Neun-Drachen-Mauer", der ältesten und größten Chinas, stehen Häuser, auf deren Dächern Frühlingszwiebeln trocknen. Im "Unteren Huan Kloster Xia Huan Si" berichtet der Reiseführer von einer buddhistischen Sekte, konnte aber nicht erklären, inwieweit sie sich vom sonstigen Buddhismus unterscheidet. Durch viele Jahre Kommunismus sind die Chinesen ihrer eigenen Kultur und Religion entfremdet, obwohl das Interesse daran langsam wieder zunimmt. Der chinesische Reiseführer kauft sich ein buddhistisches Amulett, obwohl es doch Aberglaube sein soll, wie er vorher erklärte.

Wir fahren zu den buddhistischen Yungang-Grotten. Sie ziehen sich an einem steilen Sand-Hang über einen Kilometer hin mit vielen Darstellungen Buddhas. Buddha-Figuren werden hier gerade geweiht, indem ein Priester Papiere mit Sutren in eine hohle Figur steckt. Auf einem Dach sehen wir Drachenreiter. Da sitzt der Sohn des Drachens, der das Feuer löschen soll. Hier fehlen die großen Messingschalen, die vor dem Kaiserpalast zu diesem Zweck stehen. In Datong wäre das wohl zu teuer, denn es ist ein ärmlicher Ort mit wenig Touristen. Überall hängt Kohlegeruch in der Luft. Leute fegen den Kohlestaub auf der Straße zusammen, um damit zu heizen. Ein Wasserträger mit seiner Stange über den Schultern, an jedem Ende hängt ein Eimer, geht vorbei. Ein Mann zieht an einem Strick mit einer Hand ein Fahrrad, mit der anderen Hand den Wagen.

Wir gehen abends allein los und besuchen ein Lokal. Auf der Speisekarte steht in Chinesisch und Englisch, was man bestellen kann. Ich suche mir Spinat mit Schweinefleisch aus, erhalte aber Tintenfisch mit Saugnapfarmen. Da ich ein bisschen Chinesisch kann, versuche ich, mich mit Chinesen zu unterhalten, die teilweise ein wenig Englisch können und erfreut reagieren. Die Chinesen wollen wissen, wie ich heiße und bieten mir Zigaretten an. Ich habe nur bis Lektion drei meines Chinesisch-Buches gelernt, also können wir nicht viel miteinander reden.

Auf dem Rückweg zum Hotel sehen wir einen Mann mit einem Affen, der für Geld Purzelbäume schlägt.

Am nächsten Morgen baumeln Schweinehälften vor Garküchen auf der Straße. Ein Schulkind mit einer Tasse in der Hand läuft vorbei.

Wir kommen auf den Bahnhof, wo ein Mann mit einem riesigen Besen, der auf Rollen geschoben wird, sauber macht. Wir steigen in den Zug nach Taiyuan ein. In der Eisenbahn laufen Leute mit Marmeladengläsern, in denen Urin farbige Flüssigkeit ist. Ich frage und erfahre, dass es sich hierbei um Tee handele. In der Eisenbahn gibt es heißes, abgekochtes Wasser, mit dem man sich einen Tee brühen kann. In den meisten Hotels steht abgekochtes, heißes Wasser in einer Thermoskanne, dazu gibt es Teebeutel und Tassen. Es ist sehr angenehm, wenn man in das Hotelzimmer kommt und sich gleich einen Tee machen kann.

Am Bahndamm hocken Leute und kochen. Im Speisewagen wird Hühnerfleisch mit Hühnerkrallen angeboten. Die Kartoffeln sind köstlich kandiert. Poppige Parteimusik tönt aus den Lautsprechern. Während der Nachtfahrt finden wir das gar nicht lustig, als um 1 Uhr ein Kabarett mit Salvengelächter durch das Mikrophon schallt. Der Lautsprecher ist nicht abzuschalten. Der Reiseleiter beendet das Martyrium, indem er die Leitung herausreißt. Endlich tritt Ruhe ein.

Wir fahren durch eine Landschaft, die aus Feuer und Rauch durch den Kohlenabbau besteht bis Taiyuan. Dort essen wir gefüllte Teigtaschen. Einer aus unserer Gruppe schafft 31 davon!

"Was bedeutet "Revolution"?", fragt uns der Reiseleiter. Nach einer kurzen Pause sagt er: "Den Auftrag des Himmels entziehen.", das bedeutet das Mandat des Himmels zur Herrschaftslegitimation des Kaisers entziehen. Durch das Tai Qi erlangen die, die es ausführen, Unsterblichkeit.

Eine Entenherde auf der Straße wird von ihrem Hirten gescheucht. Dattelbäume. Aus den Früchten wird Schnaps gebrannt. Auf den Feldern wächst Sorghum, eine maisähnliche Pflanze, die ursprünglich aus Afrika stammt. Daraus kann man auch Schnaps herstellen, der im Winter getrunken wird. Bambus- und Rosenschnaps sind im Angebot. Ein Mädchen steht auf einem Motorroller, der Vater sitzt und fährt.

Die Anlage zum "Jin Tempel" aus dem 11. Jahrhundert: Hier gibt es den Jungbrunnenfluss, der entstand, weil eine Bauernfrau dort lebte, die mit ihrer Zauberkraft beliebig den Wasserkübel füllen konnte. Die neidische Schwiegermutter missbrauchte den Zauber, wodurch es eine Überschwemmung gab, aber sie war nicht dumm und setzte sich auf den Kübel. Mir fällt der "Zauberlehrling" von Goethe ein. Seitdem entströmt dem Kübel die "Quelle der Jugend", eine unerschöpfliche Erneuerung wie der Schoß einer Frau, na ja, solange sie im gebärfähigen Alter ist. Wir kommen zu einer Glücksbrücke bei alten Zypressen. Daneben stehen Akazienbäume, die viele Jahre auf ihren Buckeln haben. Kein Wunder, wenn sie aus dieser Quelle trinken! Im Boden wächst eine besondere Sorte von Reis, die sehr teuer ist. Das Wasser wird außerdem zur Verbesserung der Akustik bei den Wasser- und Spiegelterrassen verwendet. Unterirdisch sind Tanks eingelassen, damit man die Schauspieler besser hört, denn die auf den Nebenbühnen könnten sonst die Töne überschallen. Es entsteht ein Echo-Effekt. Theater wurde für die Ahnen aufgeführt.

Bilder erzählen von einer chinesischen Prinzessin, die nach Tibet geschickt wurde, um dort den König zu heiraten. Sie brachte Seidenstoffe und technische Errungenschaften mit.

Die Wächterskulpturen verloren bei der Kulturrevolution ihre Schwerter. Die Seitenteile einer Brücke bestehen aus Flügeln. Wir betreten die Halle der Heiligen Mutter für die Hüterin des Jungbrunnens. Früher waren die Fenster mit Reispapier beklebt und darauf schöne bunte Scherenschnitte angebracht, um sie zu verzieren. In der Halle werden Pfirsiche geopfert, die ein langes Leben bedeuten, Hefeklöße und Mondkuchen.

Die Hofdamen sind als Skulpturen angetreten, um ihrer Herrin zu dienen. Die Beamtinnen haben ein Ohr größer, das zur Herrin weist. Die erste Dienerin hält ein Lampion am Stock, die zweite ein Tuch, mit dem sie sauber macht, die dritte umfasst einen Besen, um den Hof zu fegen, die vierte walkt mit einer Stange die Wäsche. Eine Amme stammt aus der Mongolei, wie man an ihren Augen sieht. Die Köchin trägt ein Küchentuch auf einer Schulter, sie sieht unzufrieden aus, ist älter, muss Geld verdienen, ihre Kinder sind allein zu Hause, dann steht da die Begrüßungsdame, eine Pförtnerin, die größeren Frauen tanzen, vier schöne Künste werden ausgeführt: das Spielen von Musikinstrumenten, die Malerei, das Schachspiel und die Literatur, zu der die Kalligrafie gehört.

Die Bauern arbeiten im Winter auf Baustellen in der Stadt. Mais liegt auf den Dächern zum Trocknen.

Abends gehen wir "Feuertopf" essen. Man kocht sich in der Brühe im Topf, der über einer Flamme hängt, sein Fleisch und Gemüse selbst am Tisch. Lilienblätter gibt es dazu. Frösche im Bassin ahnen nicht, dass Restaurantbesucher sich welche zum Essen aussuchen.

Wieder in der Eisenbahn wird mit Feuer gekocht. Ab und zu sieht man ein paar Bäume auf den Bergen wie Härchen. Sonst nur Ziegeleien, Feuer und Rauch. Im Speisewagen ist die Plastikblume in der Vase auf dem Tisch in Folie eingepackt. Tee und Gabeln werden nicht angeboten.

© Reinhild Paarmann, Juni 2025.

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.

Zum Anfang

2025/06/02

Reinhild Paarmann

Reisebericht China 1994, Teil 1

Foto von © Karl-Heinz Wiezorrek, September 1994.

Peking: Obwohl es September ist, empfängt uns ungewöhnliche Wärme bei der Landung. Wir kommen mit unserer Reisegruppe im "New World Hotel" unter, einem glitzernden Hotel-Turm. Es scheint erst vor kurzem eröffnet worden zu sein. Alles riecht noch nach neu.

China-Reise in 20 Tagen von Nord bis Süden, eine Reise in eine neue Welt für uns. Als wir aus dem Hotel kommen, fallen uns zuerst die Fahrradwege auf, die so breit wie die Straßen sind. Im "Tempel der Erde" essen wir. Ein Tourist hält in der rechten Hand ein Stäbchen, in der linken Hand die Gabel. Die Glasplatte auf dem Tisch kann man drehen; es stehen viele Schälchen und Platten mit verschiedenen Gerichten darauf, was wir auf der Reise noch oft erleben werden. Im Garten steht der Löwe, in dessen Maul ein Räucherstäbchen angezündet ist, als ob er rauche.

Jade-Gesundheitskissen verkauft ein Souvenirladen.

Ein Kind fährt seinen Großvater mit dem Fahrrad auf einem Anhänger. Bremsen sind selten an Fahrrädern. Wir sehen, wie jemand mit dem Fuß das Vorderrad zum Stehen bringt.

Unser Busfahrer sitzt mit Handschuhen am Steuer. Handtücher bedecken die Sitze im Bus.

Im Hotel gibt es im Schrank automatisch Licht, wenn man ihn öffnet. Radfahrer bewegen sich im Dunklen ohne Licht.

Abends in der Peking-Oper: Man bekommt kleine Näschereien und Tee. Die Tasse ist mit einem Deckel geschlossen, der Tee nicht gesiebt. Ein Tänzer trippelt wie ein Pfau seine Kreise. Mit doppelt so langen Armen tritt ein Schauspieler auf. Die bandagierte Hand eines Schwertkämpfers ist zu sehen. Sogar Mönche sitzen im Zuschauerraum.

Am nächsten Morgen sehe ich einen Mann in schwarzen Perlonstrümpfen, der die Fassade des Hotels putzt.

Wir lernen, mit dem kleinen Finger eine Eins zu zeigen, mit dem Ringfinger die Zwei, der Mittelfinger bedeutet die Drei, es kommt immer ein Finger mehr dazu bei einer höheren Zahl.

Mond und Sonne zusammen bilden das Zeichen für Helligkeit. Beim Qigong trägt man in einer Hand den Mond, in der anderen die Sonne mit ausgebreiteten Armen, rollt sie die Arme hoch und runter, führt sie mit den Händen zusammen.

Wir haben zwei Reiseleiter: einen deutschen und einen chinesischen. Der eine sagt, Schulpflicht bestehe für neun Jahre, der andere meint, es gebe keine Schulpflicht.

Betreut werden die jüngeren Kinder in einem Kindergarten oder in einer Vorschule, aber auch in Kinderheimen, in denen sie wochentags bleiben, am Wochenende holen sie die Eltern nach Hause. Die Kindergärten werden von den Firmen und Eltern finanziert. Berufsschulen entwickelte man nach deutschem Vorbild. Wenn man studieren möchte, muss man Abitur machen und eine Aufnahmeprüfung bei der Universität bestehen. Je nachdem, welche Punktzahl man erreicht, geht man auf eine bessere oder schlechtere Universität. Mauern schotten die Universitäten von der Außenwelt ab, damit sie sich als eine Einheit zu erkennen geben. Die Studenten wohnen in einem Studentenwohnheim. 4-6 Studenten teilen sich ein Zimmer, das eine Größe von bis zu 12qm hat. Früher war das Studium kostenlos; jetzt werden Gebühren erhoben. Es ist für Studenten schwierig, einen Job zu finden, wenn sie nicht reiche Eltern haben. Das Studium ist so zeitaufwändig, dass Studenten nur in den Ferien arbeiten können.

An den Straßenrändern oder auf dem Zwischenstreifen sieht man öfter Polizeipuppen. Ich wundere mich. Wahrscheinlich sollen sie die Verkehrsteilnehmer immer zum vorsichtigen Verhalten ermahnen.

Durch die Ein-Kind-Politik ist ein Kind hier der "Kaiser". Sie wünschen sich, zu MacDonalds an ihrem Geburtstag zu gehen, obwohl sie diese Kost gar nicht mögen. Obwohl Kinder das wissen, wünschen sie sich beim nächsten Geburtstag wieder MacDonalds. Die Eltern müssen umgerechnet ca. 600,- DM Strafe bezahlen, wenn sie ein weiteres Kind in die Welt setzen. Haben sie nicht das Geld, werden sie von einer Kommission gepfändet, das heißt, dass auch die Möbel mitgenommen werden.

Peking ist gerade wunderbar geschmückt wegen der Feierlichkeiten zum 1. Oktober, dem Gründungstag der Volksrepublik China, an dem 1949 Mao Zedong auf dem Platz des Himmlischen Friedens die Volkrepublik China ausrief. Überall sieht man Blumentribünen. Später besuchen wir den Kaiserpalast, früher die "verbotene Stadt" genannt. Wir kommen durch das Mittagstor vom Tian’anmen-Platz. Die breite, weite mit verschlungenen Drachenreliefs verzierte Marmortreppe hinaufgehend, erreichen wir die drei "Großen Hallen des Volkes", Mao Zedong-Gedenkhalle, Museum der chinesischen Geschichte. Der Wind ist unangenehm. Wüstenwind. Auf der einen Seite die weiße reich verzierte Treppe, auf der anderen die Sicht auf gelbe Dächer.

Im Palast-Museum besuchen wir die Uhren-Ausstellung, eine Sammlung des Kaisers. Später im Studium lese ich das Buch: "Cox oder Der Lauf der Zeit" von Christoph Ransmayr, wo er beschreibt, wie zwei britische Uhrmacher nach Peking kommen, weil der Kaiser eine Uhr haben möchte, die die Ewigkeit misst. Das ist natürlich eine fiktive Geschichte, basiert aber auf dem Wissen, dass Qianlong, der Kaiser von China im 18. Jahrhundert tatsächlich ein Uhrensammler war. Wir sehen unter anderem Blumentopfuhren, eine Vogelkäfiguhr, Palmenuhren und chinesische Wasseruhren. Der chinesische Reiseleiter fragt mich misstrauisch, was ich denn da notiere. Mir fällt das Buch ein: "Als hundert Blumen blühen sollten" von Yue Daiyun, das die Odyssee einer revolutionären chinesischen Frau schildert (1986). Ich reagiere auch misstrauisch, denn damals sollten die Chinesen offen ihre Meinung sagen, was später gegen sie verwendet wurde.

Der Reiseleiter erzählt in der Schatzkammer des Kaisers, seinem Alterssitz, dass in der Decke eine silberne Kugel installiert ist, die wir sehen, sie würde bei einem "bösen" Kaiser auf ihn fallen. Oh, wie oft hätte sie dann schon runterfallen müssen! Die chinesischen Kaiser glaubten, vom Himmel zu kommen und nannten sich deshalb "Himmelssöhne".

Wir gehen in den Garten. Beim Mond-Fest stiegen die Konkubinen auf einen künstlichen Berg zum Pavillon auf, um nach ihren Familien Ausschau zu halten. Wenn sie erst einmal im Kaiserpalast waren, konnten sie ihre Familien nie wiedersehen.

Wir verlassen den Kaiserpalast und sehen draußen, wie Honigmelonenstücke am Stiel angeboten werden. Der Reiseleiter erzählt, dass das Halten von Privatautos gefördert werde. Jetzt sind noch viele Fahrräder unterwegs. Eine Frau mit rotem Gesichtsschleier vor dem Gesicht wegen des Wüstenwindes fährt Fahrrad, hinter ihr ein Kind auf dem Gepäcksitz. Es ist kühl. Ein Kind mit ebenfalls rotem Schleier vor dem Gesicht fährt hinter seinem Vater auf dem Fahrrad.

200,- DM verdient ein Chinese im Monat durchschnittlich in Nordchina, 2.000,- DM in Südchina. Die Wohnungen teilen die Firmen zu, die auch zum großen Teil die Mieten übernehmen. Je nach Arbeitsjahren hat man ein Anrecht auf eine größere Wohnung. Eine 2-Zimmer-Wohnung ist 25 qm groß und für 2-3 Personen gedacht. Junge Chinesen wohnen gern in den vielen neuen Hochhäusern, denn hier gibt es Küchen und Toiletten. In den Hofhäusern, wo sie früher lebten, lagen die öffentlichen Toiletten zur Straße hin. Viele alte Hofhäuser werden abgerissen. In riesigen Baustellen wird Tag und Nacht gearbeitet. Scheinwerfer der Baustellen konkurrieren diese Nacht mit einem Feuerwerk, das zum Jahrestag der Gründung der Volksrepublik abgebrannt wird.

China hat fast keine Arbeitslosen. 4-5 Leute sind für eine Arbeit, die einer schaffen könnte, eingeteilt. Zwischendurch geht man einkaufen, zum Friseur auf der Straße, bringt Kinder zu den Großeltern oder macht das Haus sauber. Ab und zu muss sich der Arbeitnehmer auf der Arbeitsstelle sehen lassen.

Wir sehen Chinesinnen mit ihren dünnen Beinen, an denen die Perlonstrümpfe ohne Strumpfhalter schlottern, wie man an den rutschenden Strümpfen erkennt.

Wir betreten nun den Tian‘anmen-Platz, Platz des Himmlischen Friedens, Ort der blutigen Studentenunruhen 1989 und des Hungerstreiks, an der Nordseite Eingang zum Kaiserpalast, Platz Westseite "Große Halle des Volkes" und "Mao Zedong-Gedenkhalle". Studenten hatten gegen die Korruption, gegen die Inflation und für Presse- und Meinungsfreiheit protestiert. Die Staatsführung sah die Ordnung in Gefahr, schlug am 4. Juni die Demonstration gewaltsam nieder, die Führung wollte das. Es gab Tote. Auf dem Platz selbst starben keine Menschen. Daher ist die Bezeichnung "Tian‘anmen-Massaker" plakativ gebraucht. Am 19. Mai kam KP-Chef Zhao Ziyang, ein Reformer, beschwor die Studenten, ihre Proteste zu beenden. Aber die Studenten wollten immer mehr. Zuletzt hatten sie sich gestritten, was sie eigentlich wollten. Sie gaben nicht nach. Wir sahen später in einer Fernsehdokumentation (arte) mit Zeitzeugen die andere Seite der Medaille. Die Toten sollen nicht damit entschuldigt werden. Die politischen Folgen waren die Entmachtung von Zhao Ziyang und eine Welle der Repression seitens der Staatsführung. Die Welt war erschüttert. Viele Touristen sagten damals ihre gebuchten Reisen ab, wie auch eine aus unserer Reisegruppe berichtet. Für lange Zeit kamen auch keine Studenten mehr nach China. Wir teilten damals die allgemeine Entrüstung.

Jetzt ist der Tian‘anmen-Platz wunderschön geschmückt mit einem Phönix, dessen Schwanz aus Blumen besteht, dem Wahrzeichen der Kaiserin. Gegenüber steht ein Drache aus Metall mit Blumen umwunden. Ein Kleinkind mit rosa gehäkelter Wollmütze, die ein silbernes Glöckchen ziert, staunt den Drachen an, das Symbol des Kaisers. Mir fällt das Buch: "Das Mädchen Orchidee" von Pearl S. Buck ein, das ich früher mal gelesen hatte. Wie Orchidee es wagte, den Kaiser anzusehen, was streng verboten war! Und wie Orchidee sich an einer gewissen Stelle Parfüm tupfte, bevor sie zum Kaiser ging!

Yongle, ein chinesischer Kaiser der Ming-Dynastie, befahl in Peking eine besondere Glocke aus Messing zu gießen mit Gold und Silber. Da Silber und Gold bei unterschiedlichen Temperaturen schmelzen, ging das nicht. Der Glockengießer hatte schon zweimal vergeblich versucht, die gewünschte Glocke herzustellen. Die Tochter des Glockengießers befragte nun einen Astrologen, der sagte, dass dieses Problem zu lösen sei, wenn sich ein junges Mädchen in das geschmolzene Metall werfen würde. Der Kaiser verlangte den Kopf des Glockengießers, wenn auch der dritte Versuch misslingen würde. Da stürzte sich Ko-Ngai, so hieß seine Tochter, in den Schmelztiegel. Die Glocke wurde gegossen. Laut Konfuzius sind Mädchen nichts wert.

Wir besuchen den Konfuzius-Tempel. Da stehen Zypressen. Eine davon soll "bösen" Ministern den Hut abnehmen, wie einmal geschehen.

Zum Mittagessen gibt es gebratenen Puffreis.

Auf der Straße sehen wir, dass Fahrräder Nummernschilder haben. Ihre Besitzer müssen Steuern dafür zahlen. Viele Fahrräder werden gestohlen. Autos sind weniger zu sehen als bei Pearl S. Buck in "Die Töchter der Madame Liang" beschrieben.

Wir besuchen eine Manufaktur, die die Handgymnastikkugeln aus Kupfer, ummantelt mit farbiger Emaille, herstellt. In der Hand gerollt, hört man helle Glockentöne. Zwei Kugeln dürfen sich bei dieser Übung nicht berühren. Das soll gut für das Herz und die Muskulatur sein. In der Manufaktur werden auch Vasen, das Symbol für Frieden und Kraniche, die ein langes Leben bescheren sollen, hergestellt. Wir sehen, wie einige Arbeiterinnen an ihrem Arbeitsplatz Pause machen, wo sie essen oder auch schlafen. Draußen steht eine Giraffe als Metallgerüst, die mit Efeu bewachsen ist.

Beim "Himmelstempel" wird Tsingtau-Bier verkauft, denn da ist gerade eine Ausstellung mit einheimischen Produkten. Jährlich zur Wintersonnenwende begaben sich einst die Kaiser dorthin, um für eine reiche Ernte zu beten. An der "Echo-Mauer" funktioniert die Akustik nicht wegen der vielen Touristen. Ich vermute, dass Michael Ende sich an dieser Stelle für die "Unendliche Geschichte" inspirieren ließ.

Hier trafen sich Jakob und Felicity aus dem Roman "Peking" von Anthony Grey. Jakob machte Felicity einen Heiratsantrag. Wir fahren an der Universität vorbei. Ob hier Yue Daiyun lehrt, die "Als hundert Blumen blühen sollten" schrieb? Die "Kleine Sampan" von Chow Chung-Cheng hat dort studiert. In "Ostwind-Westwind" von Pearl S. Buck erfahren wir, dass an dieser Uni ihr Bruder studiert hatte. Wir erreichen den Sommerpalast und trinken auf dem "Marmorschiff" Tee am Ufer des Kunming-Sees.

© Reinhild Paarmann, Juni 2025.

Zum Anfang

2025/05/31

Zum Anfang

2025/05/27

Holunderblüte am Feldrand

Foto von © Dagmar Sinn.

Zum Anfang

2025/05/24

100 Jahre »Der rasende Reporter« von Egon Erwin Kisch, 1925

Tätowierung

Egon Erwin Kisch schreibt:

"In einem Geschäftslokal am Galatakai in Konstantinopel ließ ich mir 1906 einen Excentric auf den rechten Arm tätowieren. Ich habe es getan,

1. weil ich gerade vom Militärdienst kam und mich nun tätowieren lassen konnte, wo und wie ich wollte, ohne daß mir eine Offiziersversammlung hineinzureden hatte;

2. weil ich wissen wollte, ob das Tätowieren ohne Stiefelwichse weniger schmerzhaft sei, und

3. hauptsächlich, weil mich das Plakat überzeugte. Es war englisch und deutsch.